Wärmedämmung

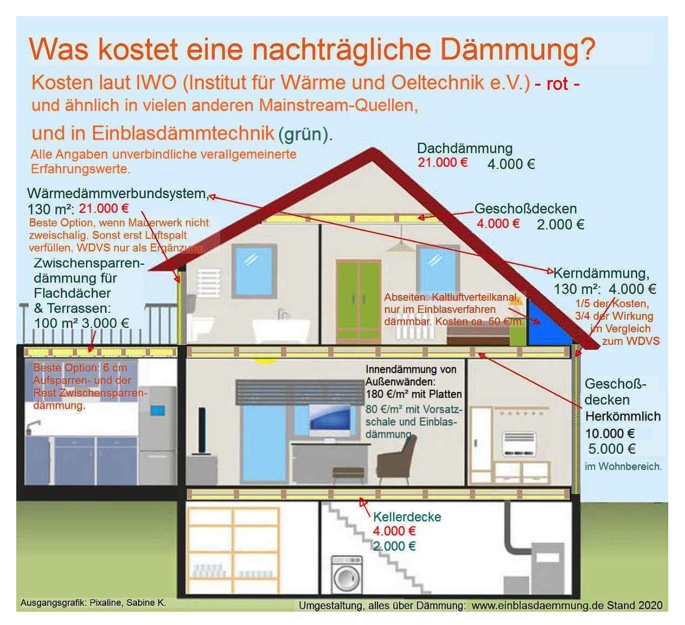

Welche unterschiedlichen Wärmedämmungsarten gibt es und welche sind empfehlenswert? Können ambitionierte Heimwerker selbst Hand anlegen oder ist es ratsam, Fachleute zu engagieren? Und warum sollte man überhaupt in Erwägung ziehen, sein Heim zu dämmen, wenn Wärmeerzeugung auf den ersten Blick so unkompliziert scheint? Es existieren zahlreiche Missverständnisse und Halbwahrheiten rund um das Thema Wärmedämmung. Um diese zu klären und Ihnen einen detaillierten Einblick in die verschiedenen verfügbaren Methoden und Materialien zu verschaffen, haben wir für Sie eine umfassende Zusammenstellung der wichtigsten Informationen und Artikel zum Thema Wärmedämmung bereitgestellt.

Nutzen einer effektiven Wärmedämmung

Das Gefühl von Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden wird maßgeblich durch die Wärme innerhalb der Räumlichkeiten bestimmt. Kalte Luftströmungen und ein kühles Raumklima stören dieses Wohlbefinden erheblich. Um dem entgegenzuwirken, neigen wir dazu, die Heizung hochzudrehen, ohne uns allzu viele Gedanken über die dabei entstehenden Energieverluste zu machen. Wenn jedoch die Ausgaben für das Heizen in die Höhe klettern, rückt das Thema Energieeffizienz in den Vordergrund. Hierbei nimmt eine professionelle Wärmedämmung eine Schlüsselrolle ein und bringt deutliche Vorzüge mit sich.

Steigerung des Immobilienwertes durch energetische Sanierung

Eine energetische Sanierung, insbesondere die Installation einer Wärmedämmung, ist ein wesentlicher Bestandteil des Werterhalts und der Wertsteigerung bei Immobilien. Professionell durchgeführte Dämmungsarbeiten führen zu einer effizienten Energiebilanz des Gebäudes, was sich in einem erhöhten Mietzins sowie einem gesteigerten Wiederverkaufswert niederschlägt. Der Aspekt der Wärmedämmung findet zudem Eingang in den Energieausweis, welcher gesetzlich bei Verkauf oder Vermietung von Immobilien vorgelegt werden muss und somit die Energieeffizienz für Interessenten transparent macht.

Beitrag zum Umweltschutz

Die Begrenzung von Ressourcen macht ein Umdenken in der Energieverwendung notwendig. Eine optimale Wärmedämmung senkt den Bedarf an Heizenergie und trägt somit zur Schonung fossiler Brennstoffe bei, indem sie den Verbrauch minimiert. Gleichzeitig wird der Ausstoß von CO2 verringert, einem Treibhausgas, das als wesentlicher Faktor für die globale Erwärmung gilt. Wärmedämmung spielt daher eine entscheidende Rolle im Klimaschutz, um den Energiebedarf effektiv zu reduzieren und so einen Beitrag zur Senkung des ökologischen Fußabdrucks der Immobilie zu leisten.

Regulatorische Rahmenbedingungen im Bauwesen

Bauherren und Sanierende sind heute an die Regularien des am 1. November 2020 in Kraft getretenen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gebunden. Dieses Gesetz setzt Standards für energieeffizientes Bauen und Sanieren.

Der U-Wert, ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K), dient als Maß für die Wärmeübertragung durch Bauteile und ist somit ein Indikator für deren Isolierwirkung.

Bei Gebäuden, die noch nicht nach modernen Standards saniert wurden, kann der Energieverlust durch die Außenwände bis zu 35 Prozent betragen – ein direkter finanzieller Verlust. Investitionen in eine bessere Dämmung können diese Verluste signifikant senken und somit zu langfristigen Einsparungen führen.

Strategische Planung Ihrer Wärmedämmmaßnahmen

Hier einige strategische Schritte, die Ihnen helfen, Ihr Dämmprojekt erfolgreich umzusetzen.

- Ermittlung des Ist-Zustandes Stellen Sie zu Beginn Ihres Projektes folgende Überlegungen an:

Wie ist der energetische Zustand der Gebäudehülle? Eine thermografische Untersuchung kann hier Aufschluss geben, indem sie die Wärmeverluste sichtbar macht. Welche Schritte sind für eine umfassende Energieeffizienzverbesserung nötig? Ein zertifizierter Energieberater kann anhand von Heiz- und Energiekostenabrechnungen feststellen, wo das Potenzial für Energieeinsparungen liegt. Überprüfen Sie, ob bereits Dämmungsarbeiten durchgeführt wurden und ob eine Heizlastberechnung vorliegt.

Nützlicher Hinweis: Oftmals sind die Heizkörper nach einer effektiven Dämmung überdimensioniert und erfordern eine Anpassung der Vorlauftemperatur.

Energieeinsparpotenzial ermitteln Nach der Ist-Aufnahme kann der Energieberater das Einsparpotenzial durch verschiedene Maßnahmen prognostizieren. Ob sich eine Dämmung finanziell rentiert, hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der zukünftigen Energiepreisentwicklung – die historisch gesehen eher steigen – und vom ökologischen Nutzen, der ohnehin für eine Dämmung spricht.

Sanierungsphasen planen Da eine umfassende Sanierung oft mit hohen Kosten verbunden ist, ist es sinnvoll, Einzelmaßnahmen über einen längeren Zeitraum zu strecken. Planen Sie Eingriffe idealerweise so, dass sie mit anderen anstehenden Sanierungsarbeiten zusammenfallen. Ein umfassender, vorausschauender Sanierungsplan ist essenziell: Zum Beispiel sollte, falls zuerst das Dach gedämmt wird, ein ausreichender Dachüberstand für eine spätere Fassadendämmung eingeplant werden.

Finanzierungshilfen nutzen Für Dämmvorhaben gibt es oft finanzielle Unterstützung durch Förderungen und Zuschüsse. Diese erleichtern es Immobilienbesitzern, ihre Gebäude energetisch zu modernisieren. Informationen über günstige Kredite und Zuschüsse, besonders im Bereich der Sanierung älterer Gebäude, erhalten Sie von einem Energieberater

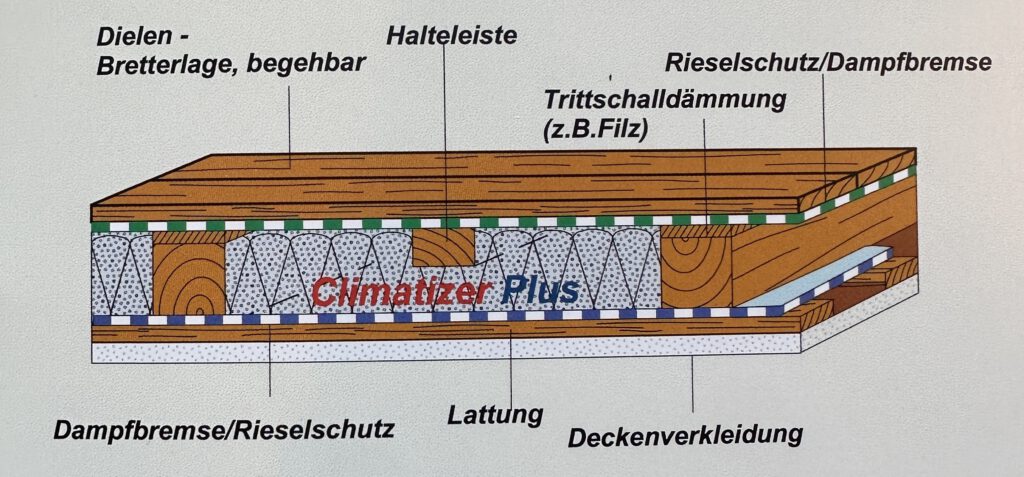

Auswahl eines qualifizierten Bauunternehmens Die Sorgfalt bei der Auswahl eines Bauunternehmens ist entscheidend, insbesondere wenn es um komplexe Dämmarbeiten geht. Fachliche Expertise und Präzision der ausführenden Handwerker sind ausschlaggebend, da Fehler in der Ausführung gravierende Konsequenzen nach sich ziehen können. Beispielsweise kann eine Undichtigkeit in der Dampfsperre zu Feuchteansammlungen und verdecktem Schimmelwachstum führen. Diese Risiken schränken die Möglichkeiten ein, durch Eigenleistung Kosten zu sparen. Auch für erfahrene Heimwerker stellt die sachgerechte Ausführung von Wärmedämmungsmaßnahmen oftmals eine Herausforderung dar, die ihre Fähigkeiten übersteigt.

Dämmung relevanter Bauteile eines Gebäude

Für nicht genutzte Dachböden sind einfache Dämmrollen oder -matten, die zwischen den Sparren verlegt werden, oft ausreichend. Bei einer Nutzung des Dachbodens für Zwecke wie Trockenraum oder Lagerplatz empfiehlt es sich, begehbare Dämmplatten zu installieren oder die Dämmung oberseitig mit begehbarer Verkleidung wie Nut- und Federbrettern oder OSB-Platten zu versehen.

Bei der Betrachtung eines Gebäudes für Dämmmaßnahmen sind zahlreiche Elemente zu berücksichtigen: von Wänden, Decken, Dach, und Keller bis hin zu Nebenstrukturen wie Garagen und Wintergärten. Außerdem spielen Öffnungen wie Fenster, Türen und Dachfenster eine wichtige Rolle. Offensichtlich ist, dass ein Gebäude nicht effektiv beheizt werden kann, wenn beispielsweise Türen offenstehen, was zu Durchzug führt. Es ist daher essentiell, das Gebäude als Ganzes zu betrachten und zu bewerten, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.

Die Hauptquellen für Wärmeverluste liegen in der äußeren Hülle des Gebäudes: durch Fenster, Wände und das Dach. Diese Komponenten haben die größten Oberflächen und somit das höchste Einsparpotenzial beim EnergieverbAußendämmung

1. Außendämmung

Fassade

Dämmkonzept für die Fassadengestaltung Die äußere Erscheinung eines Gebäudes wird wesentlich durch die Fassade geprägt, welche nicht nur ästhetische, sondern auch funktionale Bedeutung hat. Sie spielt eine entscheidende Rolle beim Wärmeschutz: Die Konstruktion der Wände beeinflusst, inwieweit Wärme im Winter entweichen oder wie stark sich das Gebäude im Sommer aufheizen kann. Eine effiziente Wärmedämmung sollte daher schon bei der Planungsphase eines Hauses durch Architekten und Bauherren berücksichtigt werden.

Um Ihre Fassade sowohl witterungsresistent als auch energieeffizient zu gestalten, ist es wichtig, eine Integration der Dämmmaterialien vorzusehen. Zudem muss auf eine sachgemäße Anbindung an Fenster und Türen geachtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Ein häufig unterschätztes Element sind Rollladenkästen, die ohne Dämmung als ungewollte Wärmekanäle dienen können. Dies führt zu gesteigerten Heizkosten und potenziellen Kondensationsflächen im Innenraum. Bei bestehenden Gebäuden können ältere Rollladenkästen nachgerüstet oder durch neue ersetzt werden. Für die Dämmung von Rollladenkästen können auch handwerklich geschickte Eigentümer selbst sorge

Fenster

Fenster stellen in der Wärmedämmung eines Gebäudes eine zentrale Komponente dar. Bei einer effektiven Dämmung ist es empfehlenswert, die Fenster so einzusetzen, dass sie bündig mit der Dämmebene abschließen. Obwohl dieser Prozess aufwendiger ist, wird er oft ausgespart – zu Unrecht, denn eine fachgerechte Integration der Fenster in das Dämmsystem minimiert Wärmebrücken und beugt Feuchtigkeitsproblemen vor. Zumindest sollte eine Dämmung der Fensterlaibungen erfolgen, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.

Moderne Fenster, die über hohe Dämmwerte verfügen, sind heutzutage ein Standard in der Gebäudesanierung. Die Auswahl der richtigen Fenster sollte sowohl den energetischen Anforderungen als auch dem ästhetischen Anspruch des Gebäudes entsprechen.

Bei der Sanierung von Altbauten ist das Ersetzen von alten Fenstern eine effektive Maßnahme, um Wärmebrücken zu eliminieren und Heizkosten zu reduzieren. Der U-Wert, der den Wärmedurchgangskoeffizienten beschreibt, kann bei modernen Dreifachverglasungen auf Werte um 0,7 W/m²K reduziert werden, im Vergleich zu alten ungedämmten Fenstern mit Werten um 4,7 W/m²K.

Ein ganzheitlicher Ansatz zur Wärmedämmung schließt ebenfalls die Planung und Berücksichtigung von Verschattungseinrichtungen ein, wie Rollos, Jalousien oder Markisen, sowie strukturelle Gegebenheiten des Gebäudes, die Verschattung bieten oder verursachen können. Diese Elemente müssen so gewählt und positioniert werden, dass sie die Energieeffizienz unterstützen und nicht beeinträchtigen.

Türen

Innendämmung

Innendämmung als Alternative bei Auflagen des Denkmalschutzes oder aus ästhetischen Gründen Falls Vorgaben des Denkmalschutzes oder gestalterische Überlegungen eine Veränderung der äußeren Erscheinung des Gebäudes untersagen, stellt die Innendämmung oft die einzig mögliche Dämmvariante dar. Diese Methode kommt ohne Gerüstbau aus und lässt sich teilweise in Eigenregie umsetzen. Jedoch sollte man sich der damit verbundenen Herausforderungen bewusst sein: Einbußen bei der Innenraumgröße, potenzielle Veränderungen des Raumklimas und Risiken von Feuchtigkeitsansammlungen innerhalb der Wände sind zu bedenken. Umso wichtiger ist der Einsatz einer Dampfbremse zur Verhinderung solcher Feuchtigkeitsprobleme. Gerade bei historischen Fachwerkbauten, die einer Dämmung unterzogen werden sollen, ist professionelle Beratung unerlässlich, um die Bausubstanz nicht zu gefährden.

Dachdämmung

Das Dach als bedeutende thermische Schnittstelle des Hauses Das Dach stellt nach der Fassade die flächenmäßig größte Komponente eines Gebäudes dar. Ohne eine adäquate Dämmung kann es während der Heizsaison zu einem Wärmeverlust von bis zu 30 Prozent kommen, während im Sommer eine Überhitzung des Dachraums droht. Ein oft übersehener Faktor sind thermische Schwachstellen wie Schornsteine, die ebenfalls eine effektive Dämmung unter dem Dach erfordern.

Die Auswahl des geeigneten Verfahrens zur Dachdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der spezifischen Dachstruktur, des verfügbaren Budgets und den individuellen Anforderungen des Eigentümers. Ist das Dachgeschoss nicht bewohnt und wird es nicht beheizt, besteht die Möglichkeit, sich auf die Dämmung der obersten Geschossdecke zu beschränken, was eine kosteneffiziente Lösung darstellt. Für die Dämmung des Daches selbst stehen verschiedene Methoden zur Verfügung:

Zwischensparrendämmung

Eine Zwischensparrendämmung, bei der Isoliermaterialien in die Zwischenräume der Dachsparren eingebracht werden, gilt als traditionelle Methode zur Dachisolierung. Dieses Verfahren wird vor allem dann angewandt, wenn bereits bestehende Steildächer nachträglich isoliert werden sollen. Der Vorteil liegt in der Kosteneffizienz und der unkomplizierten Montage, die – bei Verfügbarkeit einer detaillierten Anleitung und präzisem Arbeiten – auch für den versierten DIY-Enthusiasten machbar ist.

Die Isolationsleistung übertrifft diejenige einer einfachen Untersparrendämmung signifikant. Allerdings erfordert dieser Ansatz die Demontage der bestehenden Innenverkleidung vor dem Einbringen des Dämmstoffs. Die Installation einer Dampfsperre gestaltet sich relativ aufwendig und birgt das Risiko der Bildung von Wärmebrücken, welche die Isolationseffizienz herabsetzen und Feuchtigkeitsprobleme wie Schimmel verursachen können.

Untersparrendämmung

Die Isolierungsmaterialien werden auf der Innenseite direkt unter den Dachsparren montiert, was allerdings zu einer leichten Reduktion des nutzbaren Raumes im Dachgeschoss führt, sei es als Wohn- oder als Lagerfläche. Diese Art der Untersparrendämmung findet in der Regel als Ergänzung zur Zwischensparrendämmung Anwendung, vor allem dann, wenn die Dachsparren nicht die erforderliche Dicke aufweisen, um eine effiziente Wärmedämmung allein zu gewährleisten.

Aufsparrendämmung

Die Isoliermaterialien werden bei der Aufsparrendämmung extern auf den Dachsparren montiert, wozu die bestehende Dachbedeckung entfernt und danach das Dach neu gedeckt werden muss. Diese Methode bietet bauphysikalisch den größten Nutzen, indem sie konsequent alle Wärmebrücken ausschließt. Außerdem wird dadurch kein Raum im Dachgeschoss eingeschränkt, und das Dachgeschoss bleibt während der Dämmarbeiten bewohnbar und nutzbar. Trotz ihrer Effizienz und Sauberkeit ist diese Variante aufwendig und kostenintensiv. Sie kommt besonders in Betracht, wenn sowieso eine Dacherneuerung ansteht, sei es bei einer Vollsanierung oder bei einem Neubau.

Auch bei Flachdächern lässt sich prinzipiell jede der erwähnten Dämmmethoden anwenden, außer das Dach besteht aus einer massiven Betonplatte.

Dachbodendämmung

Durch unbeheizte Bauteile wie Kellerdecken und Dachstühle geht besonders im Winter erheblich Energie verloren, wobei der Energieverlust bis zu zehn Prozent der Heizleistung ausmachen kann.

Gemäß der seit 2012 geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV) ist es für Hausbesitzer verpflichtend, entweder die Decke des obersten Stockwerks oder das Dach zu isolieren. Insbesondere für Dachböden, die nicht als permanente Wohnfläche dienen, wird die Dämmung empfohlen. Die spätere Verwendung des Dachbodens bestimmt dabei die Auswahl des Isoliermaterials:

Für nicht genutzte Dachböden sind einfache Dämmrollen oder -matten, die zwischen den Sparren verlegt werden, oft ausreichend. Bei einer Nutzung des Dachbodens für Zwecke wie Trockenraum oder Lagerplatz empfiehlt es sich, begehbare Dämmplatten zu installieren oder die Dämmung oberseitig mit begehbarer Verkleidung wie Nut- und Federbrettern oder OSB-Platten zu versehen.