Einblasdämmung

Die Vielseitigkeit der Einblasdämmung in Altbauten und Neubau

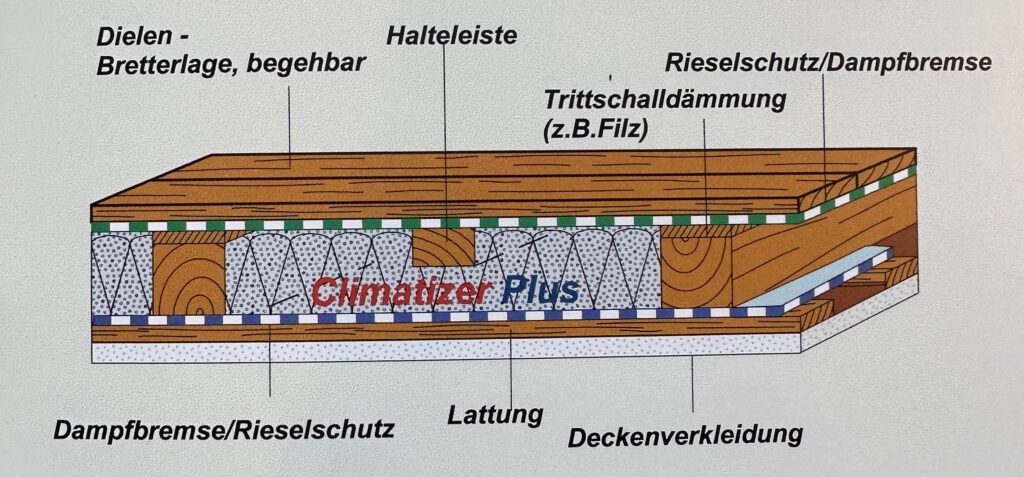

In Altbauten sind Hohlräume oft ungenutzte Potenziale, die sich ideal für die Einblasdämmung eignen. Besonders im zweischaligen Mauerwerk, das aus einer inneren Tragwand und einer äußeren Schicht besteht, findet man oft einen Zwischenraum von vier Zentimetern, der für Isolationszwecke genutzt werden kann. Aber nicht nur Mauern bieten solche Möglichkeiten. Holzbalkendecken, die Richtung eines kühlen Dachbodens zeigen, und die Zwischenräume unter Holzböden, die auf Trägerbalken ruhen, können ebenfalls mit Einblasdämmung isoliert werden. Dies erhöht nicht nur die Energieeffizienz des Gebäudes, sondern kann auch zur Schallisolierung beitragen. Darüber hinaus gibt es spezielle Anwendungen wie die Dämmung von Dachschrägen, belüfteten Flachdächern und sogar Schallspalten in Doppel- und Reihenhäusern. Für Immobilienbesitzer, die sich unsicher sind, ob ihr Gebäude für solche Maßnahmen geeignet ist, empfiehlt es sich, einen Experten zu Rate zu ziehen. Dieser kann durch einfache Tests, wie das Bohren eines kleinen Lochs, feststellen, ob und wo eine Einblasdämmung sinnvoll ist.

Viele unserer Leser interessieren sich intensiv für die Möglichkeiten der Einblasdämmung, speziell im Bereich von Dachschrägen und Flachdächern. Doch welche Aspekte sind hierbei entscheidend?

Im Kontext von nicht isolierten Dachschrägen bietet der Einsatz eines „Dämmsacks“ eine effektive Lösung. Dieser spezielle Folienschlauch, bestehend aus einer inneren Dampfsperre und einer äußeren diffusionsoffenen Membran, wird direkt vom Spitzboden aus positioniert und mit hochwertiger Einblasdämmung befüllt.

Einblasdämmung für Dachbereiche: Wichtige Hinweise für Hausbesitzer

Für Flachdächer, wie sie oft bei Bungalows vorkommen, ist die Berücksichtigung einer Hinterlüftung zwischen der Einblasdämmung und der Dachoberfläche von zentraler Bedeutung. Da die Dachschicht häufig aus einem dampfdichten Bitumenmaterial besteht, kann sich Kondenswasser unter dem Dach ansammeln. Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, ist es ratsam, zusätzliche Dachlüftungselemente zu integrieren, die für eine effiziente Belüftung sorgen.

Ein Überblick über Dämmmaterialien für Einblasdämmungen

Welche Materialien sind für Einblasdämmungen geeignet und welches ist das Optimalste?

Es lässt sich nicht pauschal sagen, welches das „beste“ Material für Einblasdämmungen ist. Es hängt stets von den spezifischen Anforderungen ab:

Für die nachträgliche Isolierung von zweischaligen Mauern sollten nur wasserabweisende (hydrophobe) Dämmmaterialien in Betracht gezogen werden. Dazu zählen: Glaswolle WLS 035, Steinwolle WLS 039, Perlite WLS 045, SLS20 WLS 040, Polystyrol-Granulate WLS 033, Biofoam WLS 035 und Gieß-Polyurethan-Schaum WLS 027.

In anderen Szenarien, wie Holzbalkendecken, dem Dämmsack-Verfahren oder bei Hochhäusern, können auch andere Materialien wie Zellulose, Grasgranulat, Neptutherm (ein Algenisoliermaterial aus dem Mittelmeer) oder Holzfaser-Einblasdämmung verwendet werden.

Viele dieser Materialien sind wasseranziehend (hydrophil). Dies ist besonders nützlich, wenn die Einblasdämmung als Innenisolierung dient. Hier kann sich Feuchtigkeit zwischen der Wand und dem Dämmmaterial ansammeln, die kapillar durch das Material geleitet werden sollte, um Feuchtigkeits- oder Schimmelschäden zu vermeiden. Daher sind für Innenisolierungen nur kapillar leitende Materialien geeignet. (Hinweis: Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, sich durch enge Räume zu bewegen, bedingt durch ihre Oberflächenspannung.)

Für den Holzrahmenbau in Neubauten sind Zellulose oder Holzfaser-Einblasdämmstoffe WLS 040 ideal. Supafil mit WLS 035 bietet hier einen hervorragenden Dämmwert. In Hochhäusern sollten ausschließlich nicht brennbare Materialien wie Glaswolle, Steinwolle und SLS20 verwendet werden. Bei der nachträglichen Befüllung von Installationsschächten sollte nur zugelassene Steinwolle verwendet werden.

Zellulose: Ein umweltfreundlicher Dämmstoff für die Einblasdämmung

Zellulose hat sich als besonders nachhaltiger und umweltfreundlicher Dämmstoff etabliert. Es handelt sich hierbei um ein Recycling-Produkt, das hauptsächlich aus recyceltem Zeitungspapier gewonnen wird. Ein herausragender Vorteil von Zellulose ist der geringe Energieaufwand bei seiner Herstellung. Dies trägt maßgeblich zu seiner umweltfreundlichen Bilanz bei.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Fähigkeit von Zellulose, CO2 zu binden. Dies macht es zu einem effektiven „CO2-Speicher“, der dazu beiträgt, die Menge an klimaschädlichen Treibhausgasen in unserer Atmosphäre zu reduzieren.

Die hydrophilen und kapillaraktiven Eigenschaften von Zellulose sind besonders hervorzuheben. Diese ermöglichen es dem Material, Feuchtigkeit aufzunehmen, zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Dies verhindert die Bildung von Feuchteschäden und sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Zudem ist Zellulose einer der kostengünstigsten Dämmstoffe auf dem Markt. Neben den ökologischen Vorteilen überzeugt es auch durch seine gesundheitliche Unbedenklichkeit. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, da das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner im Vordergrund stehen sollten.

Es ist auch erwähnenswert, dass neben Zellulose auch Holzfasern und Grasdämmung als umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Alternativen für die Einblasdämmung dienen. Diese Materialien teilen viele der positiven Eigenschaften von Zellulose und sind ebenfalls eine hervorragende Wahl für nachhaltiges Bauen.

Einblasdämmung: Kosteneffizienz und Schimmelprävention mit minimalen Nachteilen

Wie verhält es sich mit den Ausgaben für die Einblasdämmung? Und gibt es finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten?

Die Einblasdämmung stellt eine besonders wirtschaftliche Alternative zu traditionellen Dämmmethoden dar, wie etwa die Verwendung von Dämmstoffmatten oder -platten. Tatsächlich können die Kosten für Einblasdämmverfahren bis zu zehnmal geringer ausfallen. Ein weiterer Vorteil: Bei der Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk können Hausbesitzer von Förderungen durch die KfW profitieren, vorausgesetzt der verwendete Dämmstoff weist eine Wärmeleitfähigkeit von maximal 0,035 W/mK auf. Dies trifft beispielsweise auf Materialien wie Glaswolle oder Polystyrol-Kügelchen zu.

Wenn es um die Dämmung von Dachschrägen oder der obersten Geschossdecke geht – eine der kostengünstigsten und wirkungsvollsten Dämmmethoden – sollte eine Dämmschicht von mindestens 30 Zentimetern angestrebt werden. Hierbei unterstützt die KfW mit einer Förderung von zehn Prozent der Gesamtkosten.

Hinweis: Detaillierte Informationen zu verschiedenen Förderprogrammen finden Sie im Artikel „Förderung der Wärmedämmung“ sowie im FördermittelCheck.

Vorteile der Einblasdämmung:

- Kosteneffizienz: Die Einblasdämmung ist im Vergleich zu anderen Dämmmethoden sehr preiswert.

- Langjährige Erfahrung: In Deutschland wird diese Methode bereits seit über 40 Jahren mit Erfolg angewendet.

- Vermeidung von Hinterlüftungseffekten: Durch die Einblasdämmung werden Hinterlüftungseffekte in Gebäudeteilen eliminiert. Dies ist besonders wichtig, da eine Außendämmung, die auf eine hinterlüftete Wand aufgebracht wird, nahezu wirkungslos wäre. Kalte Luft hinter der Dämmung würde die Dämmeffizienz stark reduzieren.

- Flexibilität: Die Einblasdämmung kann auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden, was bei anderen Dämmmethoden oft problematisch ist.

- Schnelle Installation: Der Einblasprozess ist in der Regel schneller als das Anbringen von Platten oder Matten.

Nachteile der Einblasdämmung:

- Abhängigkeit von Fachkräften: Für eine korrekte Installation ist es unerlässlich, auf qualifizierte Fachkräfte zurückzugreifen.

- Mögliche Setzung: Über die Zeit kann es zu einer Setzung des Dämmmaterials kommen, was die Dämmeffizienz beeinträchtigen könnte.

- Beschränkungen bei Materialien: Nicht alle Dämmstoffe eignen sich für die Einblasdämmung. Es ist wichtig, das richtige Material für die spezifische Anwendung auszuwählen.

Bei der Einblasdämmung sind uns keine Schwierigkeiten oder Nachteile begegnet. Natürlich erfordert das Verfahren eine spezielle Einblasmaschine, aber mit dieser ist die Installation für einen qualifizierten Experten unkompliziert.

Kann bei der Einblasdämmung Schimmelprobleme auftreten?

Nein! Vorausgesetzt, der Fachmann hält sich an die Installationsrichtlinien des Herstellers und nutzt nur für den spezifischen Einsatz zugelassene Produkte. Es gibt jedoch Unternehmen, die Zellulose in zweischalige Mauern einbringen. Dies ist problematisch, da dieses Material dafür weder zugelassen noch geeignet ist! Würde Zellulose in solch ein Mauerwerk eingeblasen, könnte es Wasser von der äußeren zur inneren Schicht leiten. Dies kann zu Schimmelbildung und Beschädigung des Mauerwerks führen.

Richtig angewendet, erhöht die Einblasdämmung – wie fast alle Dämmmethoden – die Temperaturen an der Oberfläche der Strukturen. Dadurch werden kühle Bereiche, in denen Kondensation auftreten kann, eliminiert. Somit wirkt Dämmung schimmelvorbeugend.

Einblasdämmung: Nicht für Heimwerker geeignet

Ist es möglich, die Einblasdämmung selbst durchzuführen oder sollte man sich immer an spezialisierte Fachkräfte wenden?

Die Eigeninstallation von Einblasdämmung ist nicht empfehlenswert. Zum einen steht dem Laien die notwendige Einblasmaschine nicht zur Verfügung, zum anderen schreibt die bauaufsichtliche Zulassung vor, dass die Anwendung nur von geschultem Personal durchgeführt werden darf. Es ist jedoch denkbar, den Fachleuten bei bestimmten Aufgaben zu assistieren, wie beispielsweise bei der Vorbereitung des Arbeitsbereichs, beim Befüllen der Einblasmaschine oder bei den abschließenden Reinigungsarbeiten. Dies könnte auch dazu beitragen, einige Kosten zu reduzieren.

Die Einblasdämmung stellt eine besonders kosteneffiziente Methode dar und verhindert zudem unerwünschte Lufteinströmungen in Wänden, Dächern oder Decken. Mit dieser Technik können in Deutschland bis zu zwei Milliarden Quadratmeter Gebäudeoberfläche bauphysikalisch korrekt und wirtschaftlich sinnvoll nachträglich isoliert werden.